溶洞是如何形成的?

溶洞的概念信息来源:怀化市自然资源和规划

溶洞指的是由雨水或地下水溶解侵蚀石灰岩层所形成的空洞。溶洞又称钟乳洞、石灰岩洞。

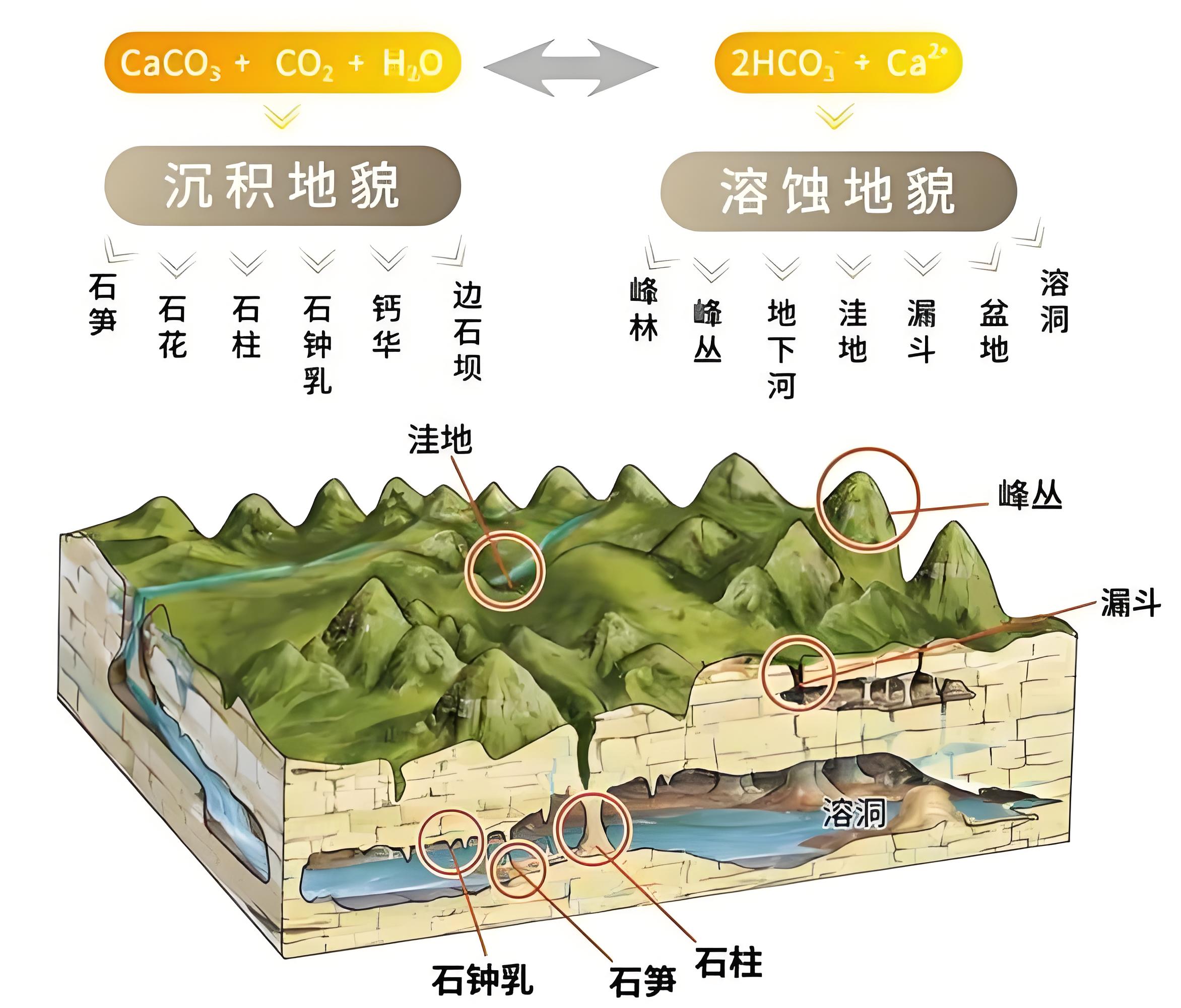

溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩层是先决条件,石灰岩的主要成分是碳酸钙,在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙,后者可溶于水,当这种水在地下深处有一定压力时,溶解更甚。石灰岩中的钙被水溶解带走,经过几十万年、百万年甚至上千万年的沉积钙化,石灰岩地表就会形成溶沟、溶槽,地下就会形成空洞。当这种含钙的水,在流动中失去压力,或成分发生变化,钙有一部分会以石灰岩的堆积物形态沉淀下来,由于免受自然外力的破坏,便形成了石钟乳、石笋、石柱等自然景观。由于这种地理现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之为喀斯特地形。

喀斯特地貌形成原因信息来源:木子地理、怀化市自然资源和规划

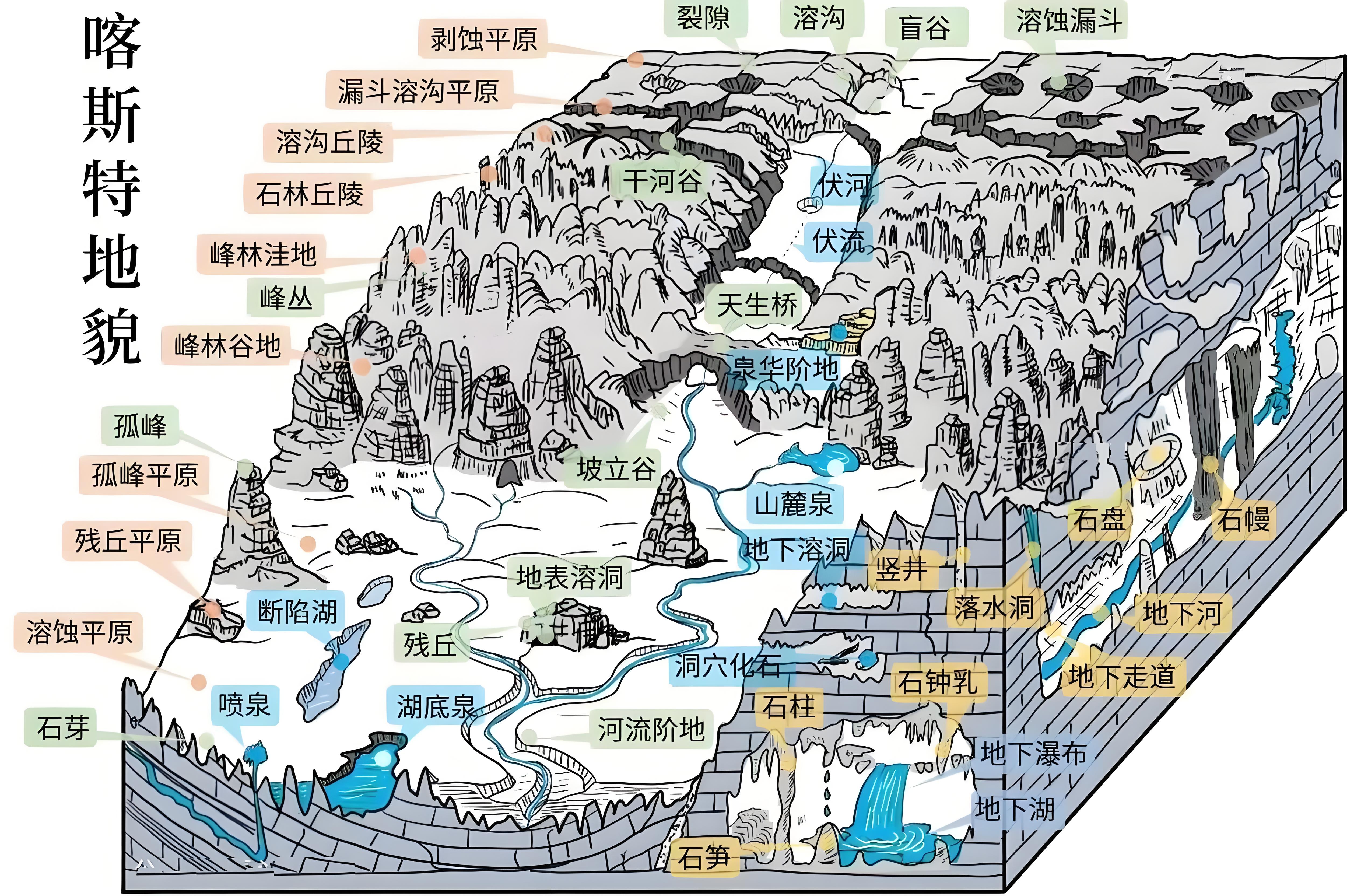

喀斯特地貌,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。喀斯特地貌形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩的主要成分是碳酸钙,在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙,后者可溶于水,于是空洞形成并逐步扩大。

CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2

溶有碳酸氢钙的水如果受热或遇周围压强突然变小时,其中溶解的碳酸氢钙就会分解,重新变成碳酸钙沉积下来。

Ca(HCO3)2 =CaCO3↓+CO2↑+H2O

大自然经过长期和多次的重复上述反应。从而形成各种奇特壮观的溶洞,如桂林的七星岩、芦笛岩、肇庆的七星岩、宜春的竹山洞等。在溶洞里,有千姿百态的钟乳和石笋,它们是由碳酸氢钙分解后又沉积出来的碳酸钙形成的。

气候方面

雨量及气温关系到水的冲刷以及溶蚀的速度和强度。气候潮湿、降水量大以及常年气温较高是喀斯特地貌发育的有利因素。因而,我国广西、云南、贵州、广东、四川等地喀斯特地貌普遍发育;我国西部和北方由于气候干燥寒冷,喀斯特地貌发育缓慢。

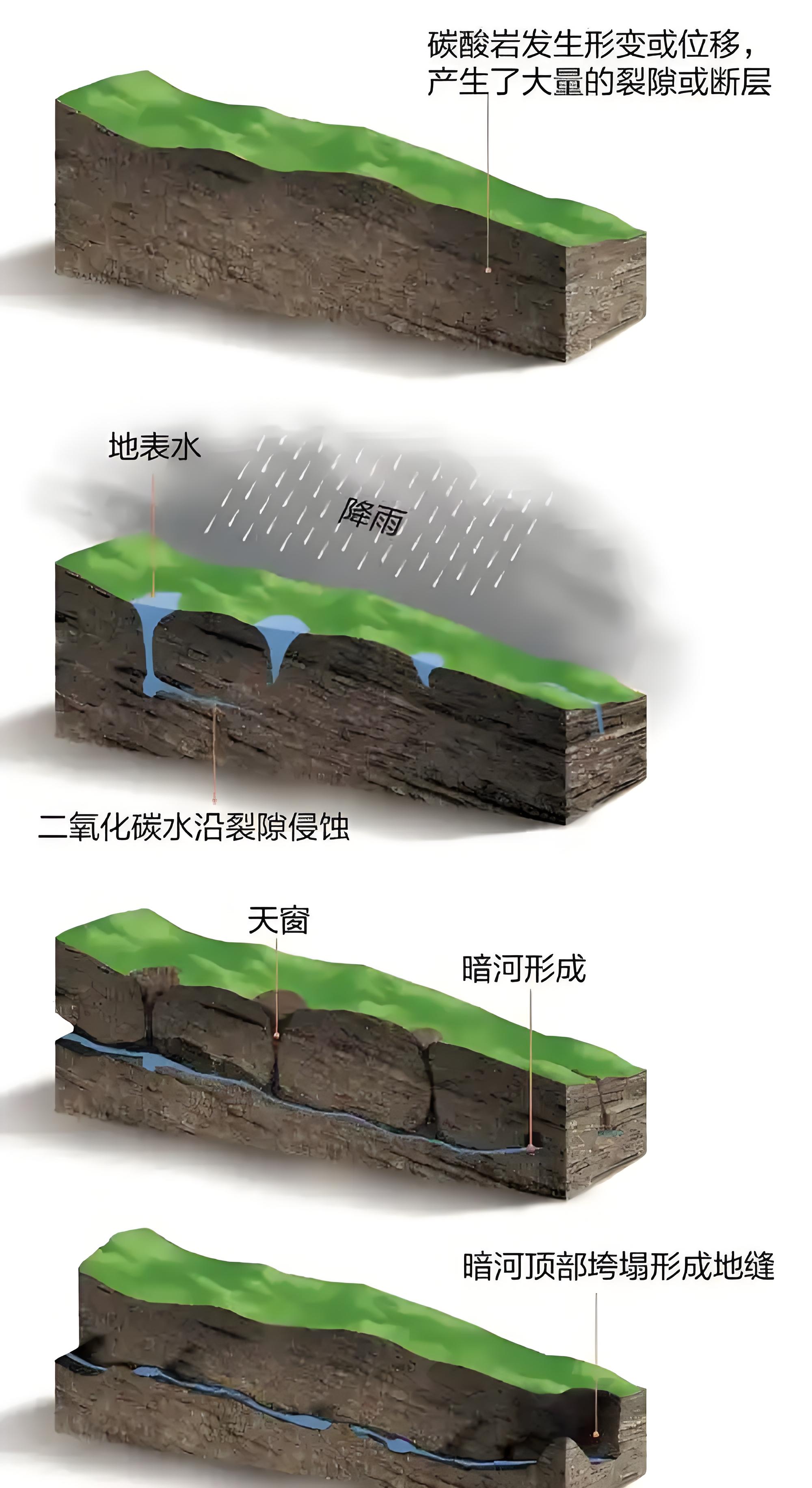

地质构造方面

断裂破碎带有利于喀斯特地貌发育。如果断裂延伸远,且张裂程度大,则更有利。在两组断层相交的地段,溶斗、溶洞极易形成。向地下深处,裂隙逐浙消失,岩石透水性降低,喀斯特地貌趋向于消失。

褶皱也影响喀斯特地貌发育。背斜轴部及其倾伏端,向斜轴部及其翘起端,是喀斯特地貌发育的有利部位。同一地区,同一种岩石在其不同地段,由于受到不同的地质构造因素制约,其喀斯特地貌往往具有显著差别。

构造运动方面

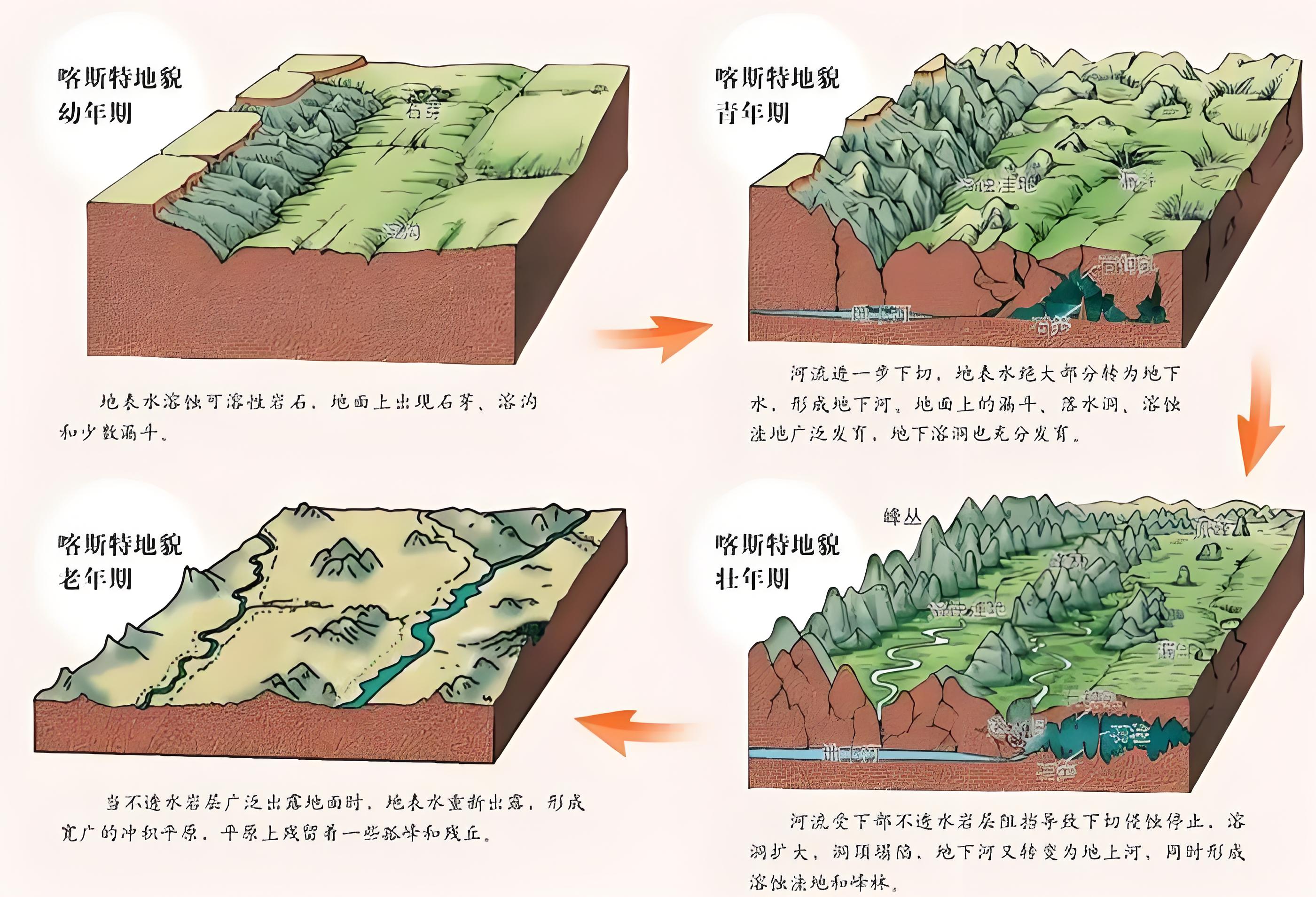

构造运动的稳定性决定着喀斯特地貌演化的进程。在地壳处于相对稳定条件下,如果气候因素无重大变化,喀斯特地貌的形成和发展可按以下阶段进行:

1、早期,地表水沿着岩层表面的裂隙向下流动,形成大量溶沟和石芽、少量落水洞和溶斗,出现地下河道;

2、中期,溶斗和落水洞扩大,地表密布着规模不等的喀斯特洼地、干谷。除主要河道外,地表水流大都进入地下河道,形成完整的地下水系;

3、晚期,溶洞进一步扩大,地下河及溶洞的顶部不断坍塌,地面破碎,许多地下河变成明流,形成溶蚀谷、天然桥、喀斯特洼地以及峰林;

4、末期,溶洞顶部进一步坍塌,地下河均转变为地表水系,地面高程降低,残留少数孤峰或残丘,出现喀斯特平原。

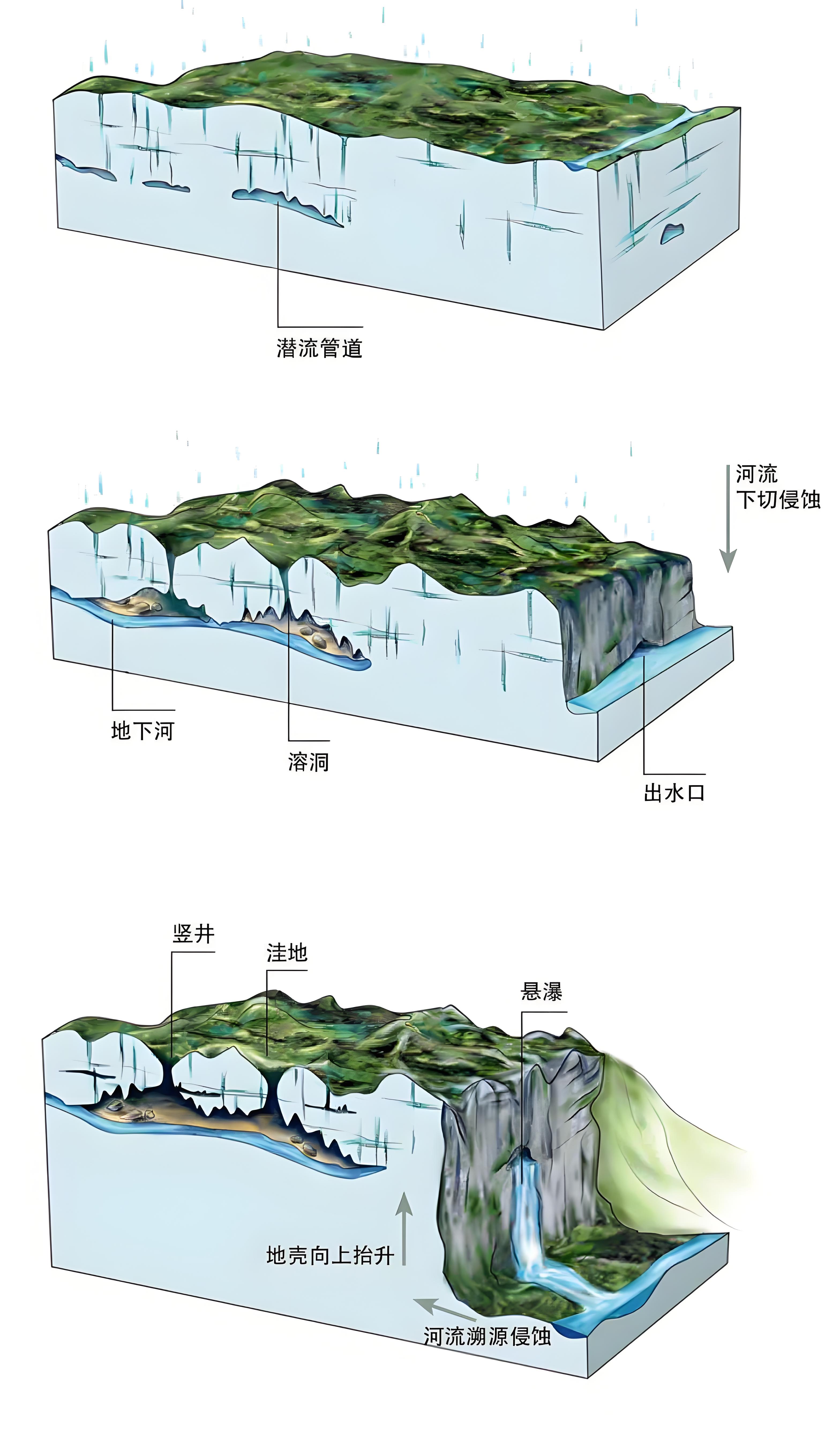

岩溶,顾名思义,就是岩石受到了水的溶解和侵蚀。自然界中的各种岩石,绝大多数是不可溶的,但也有少数能被水所溶解,如岩盐、石膏和黄土。石灰岩等碳酸盐岩,对于普通水来说几乎是不可溶的,但是当水中溶解有一定量的二氧化碳以后,就使其对石灰岩的溶解能力提高了几十倍。不过即使这样,石灰岩的溶解仍是十分微弱的,是肉眼所难于察觉的。但经历漫长的地质岁月以后,就可以水滴石穿,在石灰岩地区形成规模极其宏大的各种岩溶地形。如溶沟、溶槽、溶蚀漏斗、溶蚀湖、暗河、溶洞等。

岩溶台地之间是深切的峡谷,岩溶台地边缘悬挂式洞瀑是指地下溶洞或暗河中的地下水体从崖壁上的岩溶洞穴口流出悬挂于崖壁而形成的瀑布。

喀斯特地貌典型地貌信息来源:自然地理学(第四版)、中国科普博览、新华网、中国气象局

地表喀斯特地貌

石芽与溶沟:地表水沿碳酸盐岩表面裂隙溶蚀,形成纵横交错的脊状岩体为石芽,而雨水顺着岩石坡面流动刻划溶蚀成的沟槽就是溶沟。云南石林是发育比较好的高大石芽群。

喀斯特漏斗:又称溶斗,是石灰岩地层经地下水长期溶蚀、淋滤、坍塌而形成的蝶形或倒锥形洼地,底部有垂直裂隙或落水洞,按形态分有碗状、漏斗状和井状溶斗。

落水洞:又称无底洞、消水洞等,是流水沿裂隙进行溶蚀、机械侵蚀以及坍陷形成的近于垂直的洞穴,多分布在较陡的坡地两侧和盆地、洼地底部,在塌陷漏斗基础上形成的深度可达数十米至数百米的落水洞也叫 “天坑”

溶蚀洼地与坡立谷:溶蚀洼地是范围广、近似圆形的封闭性岩溶洼地,四周多低山和峰林,底部平坦,雨季易涝,旱季易干。面积较大的溶蚀洼地称 “坡立谷”,其形成主要是溶蚀漏斗逐渐扩大,相邻溶洞发生塌落合并而成。

喀斯特盆地:又称坡立谷,是大型喀斯特洼地,面积一般为 10-100 平方千米以上,边缘略陡并发育有峰林,底部平坦且覆盖残留红土,多分布在相对稳定区域,是人口和资源集中的人类活动强烈的地下水流域。

喀斯特平原:许多峰丛谷地不断扩大相连,溶蚀与河流侵蚀作用明显,形成具有较厚松散地层覆盖的类似平原地形,并伴有残留少数孤峰。

峰林与峰丛:峰林是基座不相连的石峰,相对高度一般为 100-200 米,坡度较陡,多在 60° 以上,远望如林。峰丛是上部为高耸的典型峰林形态、下部为彼此相连基岩山地的复合地貌,坡度较缓,一般为

30°-60°。

地下喀斯特地貌

溶洞:是地下水沿可溶性岩石的裂隙溶蚀、侵蚀扩大而成的地下空洞,溶洞内常有各种形态的次生化学沉积地貌。

石钟乳、石笋与石柱:石钟乳是溶洞顶部含碳酸氢钙的水溶液,因温度、压力变化,二氧化碳逸出,碳酸钙沉淀形成的下垂状堆积物。石笋是从溶洞底部向上生长的碳酸钙堆积物,与石钟乳相对。当石钟乳和石笋连接起来就形成了石柱。

地下河:是在溶洞中形成的具有河流性质的地下水,多发育在岩溶区的地下深处,具有一定的流程和流域面积。